《民國那些人》的作者徐百柯原來是北大中文系的研究生,畢業以後在《中國青年報》“冰點”副刊當編輯☝🏼,他寫這本書🤷🏿,是因感覺到自己,以及周圍年輕人的生活中☝️🫅🏽,好像缺少了什麽東西,主要是一種精神的缺失💂🏽。於是👨🎓,就想去看看“民國那些人”,當年那些大學裏的老師🛼、學生🤽🏻♂️,那些知識分子⚙️❄️,他們是怎麽生活𓀎,怎麽求學、教書、治學,怎麽工作,怎麽為人、處世;他們追求什麽,有什麽理想👱🏻♂️🤦🏼♂️,有著怎樣的精神、風範🤽;對我們今天重建自己的生活、理想,有什麽啟示——我想🏌🏿,這些問題,也是在座的諸位想過🦼,並且感興趣的。而“我”今天來領著“大家”一起讀這本書,和“民國那些人”相會🤱🏻,這本身就有一個時空的交錯🧏,是很有意思的。“民國那些人”是上一世紀初🧙🏿♀️,即“1900年後”的一代人🥧🂠;我出生在1939年,是“1930年後”一代人👮🏼;而諸位則大多數是“1980年後”一代人。這三代人相遇會出現什麽情況呢?

1.為什麽“並不遙遠”又“相距甚遠”?

我們先來讀這段話🤦,它是引起了我的強烈共鳴的:“曾經有那樣一個時代,曾經有那樣一批人物。他們那樣地想著,那樣地活著。他們離我們今天並不遙遠,但他們守護、在意、體現的精神、傳統、風骨👏🏽👩🏽🔧,已與我們相距甚遠。讀著他們👨👧👦,我們感到恍然隔世;撫摸歷史,我們常常浩嘆不已。”

我的問題是👨👨👧👦,為什麽“時間上他們其實離我們很近”👋🏽🤷🏿♀️,而我們又覺得他們“與我們相去甚遠”呢?——然而,真的很遠嗎⛹️♀️?我們能不能拉近這樣的距離,由“遠”而“近”🧚🏻♀️?

我們面對的,正是現實生活中的當代大學老師、學生👳♀️、知識分子和歷史上的大學老師🤾🏻♂️、學生🐈、知識分子的關系。講到這裏,我突然想到🎠,假設“民國那些人”,今天真的來這裏參加聚會✍🏻🛕,在座的大學生、研究生們🧻,和這些前輩有共同的話題嗎?這共同話題又是什麽呢🏌️?

這就是今天我要和諸位討論的問題。

2.“我們”的問題在哪裏?

我註意到書中提到的一位當代大學生的反應,他說➾:“我們這些自由而無用的靈魂,不會感應那些老先生的。”

這話說得很坦率🧑🏽💻,也很令人深思。我在很多場合,都談到我對當代大學生🤣,也即所謂“80後一代人”的看法👨🦽➡️。我總是強調每一代人都會有自己的問題,這些問題要靠自己解決👨🔧。但也總有學生對我說👈🏽,我們也很想聽聽你作為一個年長者對這一代人存在的問題的看法,至少可以提供我們來思考吧。

這一代人是在應試摩登3下成長起來的🧘🏻♀️,從小就以“考大學🥵,特別是名牌大學”作為自己人生的全部目的;現在如願以償🥴🧘🏻,進入了大學🕝🛢,在最初的興奮過去以後👩🏻🦳,就突然失去了目標與方向🤪。這背後其實是一個信仰的缺失的問題。這個問題🔽,不僅你們這一代有,我們也有,“上帝死了”,是一個全球性的問題。我們這一代曾經以“革命”為自己的信仰,現在我們卻發現“革命”有許多問題,需要反思😹、反省,也就有一種失落感。不過,我們年紀已經老了✊🏽,可以按原先的慣性生活𓀖;而諸位不行🧑🏻🍼,一切都還沒有開始🙋🏽🔫,不能這樣糊糊塗塗地過下去❇️,於是,就有了許多苦悶與煩惱🐐。

我讀過一位大學生的自述:“歲月讓我們變得對一切麻木,變得對一切冷漠,變得對一切無所謂,失去了許多作為人的最純潔的感動👆🏻。”“我現在對自己的將來卻毫無所知,而且不願意去知道。就這樣,讓我們年輕的生命消逝在每天每時的平庸裏,整天就這樣飄來飄去,沒有方向,漫無目標——”或許這裏說得有些誇張,但沒有信仰,沒有目標,什麽都不在意,都無所謂🚎👁,這確實是個大問題,生活中沒有了依賴,人就失去了主心骨🍿,脊梁也就挺不起來了。

這一代人的人生道路上🏤👩🏿🎤,所面臨的🥹🍝,就是這樣一個“如何建立信仰🚴🏽♀️,確立生活目標與方向”的問題。或許我們正可以帶著這個問題,去請教我們的前輩,和他們進行心的交流。

3.“生活裏邊有個東西,比其他東西都重要”

我們一起來讀這一篇:《曾昭掄:不修邊幅的名教授》☞。從表面上看,這都是“名教授”、“名士”的怪癖傳聞:“他曾經站在沙灘紅樓前,和電線桿子又說又笑地談論化學上的新發現,讓過往行人不勝駭然;一次他帶著雨傘外出,天降暴雨🟪,他衣服全濕透了,卻仍然提著傘走路;在家裏吃晚飯,他心不在焉🦹🏿♂️,居然拿著煤鏟到鍋裏去添飯,直到他夫人發現他飯碗裏有煤渣🧵;他忙於工作,很少回家,有一次回到家裏💊,保姆甚至不知道他是主人,把他當客人招待,見他到了晚上都不走,覺得奇怪極了🌵;而他所穿的鞋,聯大學生幾乎都知道🧑🦲,是後見天的;他平日裏走路,總是低著頭🍠,不是不理人,而是根本就看不見。”

且莫把這些都看成逸聞趣事僅作談資——我知道,做學生的,最大的樂趣,莫過於晚上熄燈以後,躺在床上✍🏽👨❤️💋👨,回味、談論某位教授的逸聞趣事🗿。我們當年做學生的時候就是這樣🚛,我深信諸位現在也是如此🗿,這也是學生的“傳統”。但我們又不能僅止於此,還要想一想隱藏在其背後的東西。

費孝通先生有一個十分精到的分析。他說🏈:“在他心裏想不到有邊幅可修⛺️🦤。他的生活裏邊有個東西👨🏽🌾,比其他東西都重要👩🏽🏫,那就是‘匹夫不可奪誌’的‘誌’。知識分子心裏總要有個著落,有個寄托。曾昭掄把一生的精力放在化學裏邊,沒有這樣的人在那裏拼命,一個學科是不可能出來的🤵🏽。現在的學者🛣,當個教授好像很容易🙎🏻♂️,他已經不是為了一個學科在那裏拼命了🌙,他並不一定清楚這個學科追求的是什麽,不一定會覺得這個學科比自己穿的鞋還重要🧑🦼➡️。”——“生活裏邊”有沒有“比其他東西都重要的東西”,有沒有“不奪”之“誌”🙋🏼♂️,這是一個關鍵、要害💁🏽:有了🎠,你的心就有了“著落”🚴🏻♂️,你的精神就有了“寄托”🙎🏽,人就有了“安身立命”之處,於是,就總要有所“在意”,有所“守護”🧗;沒有,心無所系,精神無所寄托🤦,你就沒著沒落,既無法“安身”🐸,也無以“立命”,也就不“在意”什麽,一切都“無所謂”🛜,也就自然談不上要“守護”什麽了。

可以看得很清楚🤛🏽🌰,對曾昭掄這樣的學者,學術就是他的“比什麽都重要的東西”👳🏻♀️,就是他的“不可奪”之“誌”。他對化學學科,有一種使命感🤸🏿♀️,有一種生命的承擔,因此他願意為之拼命🔙、獻身。前面說到的他的那些逸聞趣事,正是這樣的拼命🏋🏿♀️🦸🏼♀️、獻身🧝🏿♀️,以至達到忘我境地的一個外在的表現。學術、學科,對於他💂🏽♀️,就不僅是一種謀生的職業,謀取名利的手段,而是他的情感、精神,生命的寄托、依靠,是安身立命的東西。這就是這一代學者和費孝通先生所說的“現在的學者”根本不同之處👩🦽。

我最近寫了一篇文章🌇,也是講這一代學者👨🏽⚖️⌨️、知識分子🐫,題目是《有承擔的一代學人,有承擔的學術》。也就是說,這一代人👱🏽,做人做事,都是有承擔的。我還談到這樣的承擔,是有三個層面的:對國家、民族、人類🧑🏽⚖️,對歷史、時代、社會、人民的承擔;對自我生命的承擔;對學術的承擔🚴🏽🕧。

我讀這本《民國那些人》,感觸最深的🐉,也就是這“三承擔”——讓我們一一道來🍄。

4. “鐵肩擔道義”

這本書寫到了幾位以身殉道🦘、殉職的學人👨🏿🏫、報人,其中就有因拒收張作霖三十萬元“封口費”而慘遭殺害的民國名記者邵飄萍。他有一句座右銘🐦:“鐵肩擔道義,辣手著文章。”我想,“鐵肩擔道義”是可以概括這一代人共同的“不可奪”之“誌”的,也是他們對國家、民族、人類,對歷史、時代、社會、人民的承擔意識的集中體現🏄🏽♂️。這也是對自我在社會、歷史中的角色👊🏻、立場的一個選擇🛸、認定🤏🏼:用今天的話來說🫷🏽,他們都自命為“公共知識分子”🪴,他們代表的👌,不是某個利益集團的利益🌓,更不是一己的私利💁🏼,而是社會公共利益🕝👩🏼🍼,是時代的正義和良知的代表,即所謂“鐵肩擔道義”🕖。

本書在寫到被公認為“宋史泰鬥”的北大歷史系教授鄧廣銘時,特地提到他的老友季羨林先生在回憶文章中所提到的一個詞:“後死者”——這是一個極其深刻的概念🌍。這裏討論的是一個學者🫢,特別是歷史研究者🗜🌯,他和他的研究對象的關系:不僅是“研究者”與“被研究者”的關系,更是“後死者”與“先行者”的關系。因此,先行者對後死者有“托付”,後死者對先行者有“責任”和“承擔”,後死者不僅要研究、傳播先行者的思想、功業🤫,還負有“接著往下講,往下做”的歷史使命。在這裏,我可以向諸位坦白我的一個追求:我研究魯迅,不僅要“講魯迅”𓀕,而且要“接著魯迅往下講🧍🏻🧑🏼🎓,往下做”🥿🍽。這就是一種歷史的承擔意識;在我看來🕚,這才是一個歷史學者🔻、一個知識分子,他所從事的歷史研究的真正意義和價值所在。

季羨林先生

知識分子、學者,對社會、國家🧘🏼、民族、人類的承擔,我覺得在兩個時刻👨🏼🏭,特別顯得重要。一個是民族危難的時刻。本書寫到曾任輔仁大學校長👩🏿🎤、北京師範大學校長和故宮博物院圖書館館長的史學大師陳垣老先生👩👩👧👧👱🏼♂️,在北平淪陷時期就這樣對啟功先生說:“一個民族的消亡,從民族文化開始🤦🏿🎮。我們要做的是,在這個關鍵時刻🩼,保住我們的民族文化,把這個繼承下去👨🏻🦼。”另一位復旦大學的老校長馬相伯在抗戰時期逝世,弟子於右任的挽聯中贊譽他“生死護中華”⏮,說的就是他在民族危亡中對民族文化的承擔。

在社會道德失範的時候,在某種意義上,也是一種民族危難的時刻,所以我們的國歌“中華民族到了最危險的時候”🧛🏽👩🏽🚒,是時刻有著警醒的意義和作用的。危難中顯本色🥉🧎➡️,越是社會道德失範,知識分子就越應該承擔“精神堅守”的歷史責任;大學,也包括北京大學🫄🏿,就越應該發揮“轉移社會一時之風氣”的“精神堡壘🕌、聖地”的作用🍬。但現實卻恰恰相反🧑🏽🦱,許多令人痛心的醜聞都發生在大學校園裏。因此,那些有節操,甚至有潔癖的老一代學者,就特別令人懷想。

在林庚先生九五華誕時🙍♀️💁♀️,我寫過一篇文章✩,題目就叫《那裏有一方心靈的凈土》。我這樣寫道:“無論如何🥵,老人們仍然和我們生活在這個世界上,這個事實確實能夠給人以溫暖🫶🏻。”“因為這個越來越險惡🛺,越來越令人難以把握的世界,太缺少他這樣的人了——這樣的好人🧑🏿🌾,這樣的可愛的人💔〽️,這樣的有信仰的、真誠的、單純的人了🪇。”因為“經不起各種難,我們心中的‘上帝’已經死了🔣🧑🎤,我們不再有信仰⛹🏿♂️,也不再真誠和單純🌦👩🏻🔧,我們的心早就被油膩和灰塵蒙蔽了”🤼♂️。這就是北大校園裏的林庚和他那一代人的意義🎧:“幸而還有他,不然,我們就太可憐、太可悲了。當我陷入浮躁🧘🏻♂️,陷入沮喪、頹廢😧、絕望時,想起燕南園那間小屋裏那盞燈,我的心就平靜起來,有了溫馨與安寧,有了奮進的力量🐸。是的🥏,那裏有一方心靈的凈土↖️。”

林庚先生

5.“把心思用在自己怎麽看待自己”:對自我生命的承擔

這本書給我印象最深刻的,是作者所描述的三位教授的三堂課,我想把它稱之為“最迷人的課”👩🏽🦰。

第一堂課,是西南聯大的劉文典教授開設的《文選》課。劉老先生講課不拘常規,常常乘興隨意,別開生面🦸🏿♂️。有一天,他講了半小時課👨🏼💻,就突然宣布要提前下課,改在下星期三晚七點半繼續上課💛。原來那天是陰歷五月十五🫃🏽,他要在月光下講《月賦》——同學們不妨想象一下:校園草地上👩🏽🎓📓,學生們圍成一圈,他老人家端坐其間👩🚀,當著一輪皓月,大講其《月賦》,儼如《世說新語》裏的魏晉人物:這將是怎樣的一番情景!

第二堂絕妙的課是四川大學教授蒙文通的考試課🀄️:不是先生出題考學生,而是學生出題問先生,往往考生的題目一出口,先生就能知道學生的學識程度。如學生的題目出得好☂️,蒙先生總是大笑不已,然後點燃葉子煙猛吸一口👨🏽🚒,開始詳加評論。考場不在教室,而在川大旁邊望江樓公園竹叢中的茶鋪裏🎰🫷🏽,學生按指定分組去品茗應試🕸,由蒙先生招待吃茶👩🏻🦰。

這樣的課,絕就絕在它的不拘一格,它的隨心所欲🐻,顯示的是教師的真性情,一種自由不拘的生命存在方式、生命形態。因此,它給予學生的,就不只是知識🛜,更是生命的浸染、熏陶。在這樣的課堂裏,充滿了活的生命氣息🛒🫃🏿,老師與學生之間,學生與學生之間🚒,生命相互交流🙌🏼、溝通🧘🏿、撞擊,最後達到了彼此生命的融合與升華🤵🏽。這樣的生命化的摩登3背後,是一種生命承擔意識。

而將這樣的意識提升到理論高度的,是我親自聆聽的林庚先生的“最後一課”。當時我剛留校當助教,系主任嚴家炎老師要我協助組織退休的老教授給全系同學開講座🏃♂️。林先生然同意👐🏿,並作了認真的準備🕐,花了一個多月的時間,反復琢磨,講課的題目都換了好幾次。最後那天上課了,先生穿著整潔而大方💂🏿♀️,一站在那裏🏋🏻,就把大家震住了🌽👨🏼🏫。然後,他緩緩地朗聲說道:“什麽是詩?詩的本質就是發現🤠:詩人要永遠像嬰兒一樣,睜大了好奇的眼睛➖,去看周圍的世界👨🍼,去發現世界的新的美👨🏻🎓。”頓時,全場肅然🚔,大家都陷入了沉思👆。先生又旁征博引,任意發揮🧛🏼♀️,足足講了兩個小時,還意猶未盡🥴,學生們也聽得如癡如醉,全然忘記了時間但我扶著先生回到家裏,先生就病倒了。先生是拼著生命的全力上完這最後一課的7️⃣,這真是“天鵝的絕唱”🍌。

我們現在再來仔細體會林庚先生的這段話🟣,這是他一生做人✊🏼⛑、治學、寫詩經驗的凝結,是道出了文學藝術🤴🏿、學術研究🧖♀️、科學🪲、摩登3🍈🆔、學習🚖,以至人生的秘密與真諦的👰🏿♂️。這裏的關鍵詞是“好奇”和“發現”👧:首先要保持嬰兒那樣第一次看世界的好奇心▪️,用初次的眼光和心態,去觀察🧜♂️、傾聽🕵🏼♂️、閱讀、思考,去上你已經上了無數次的課🕌,去寫已經成為你職業任務的文章,你就會不斷產生發現的渴望與沖動💪🏻,而且你果真會不斷有新的發現🙇🏻♀️、新的創造。這樣,你就會有古人說的“苟日新🛣,日日新,又日新”的感覺,也就是每日每時每刻都在進入生命的新生狀態。長期保持下去🛌,也就有了一顆“赤子之心”💵。你們看,我們前面說到的老人⚡️,無論是曾昭掄,還是劉文典、蒙文通,以及所有的“民國那些人”,哪一個不是終生都完整地保持著生命的“赤子”狀態?我曾經說過:北大“大”在哪裏👮🏻♂️?就“大”在有一批大學者⚪️。大學者“大”在哪裏?就“大”在他們始終保有赤子般的純真、無邪,對世界🕘、社會、學術永遠有好奇心與新鮮感,因而具有無窮無盡的創造力。這就是沈從文說的“星鬥其文🦺⛪️,赤子其心”👩🚒!

這是能夠給我們以啟示的:那一代人✝️,無論做學問、講課、做事情,都是把自己的生命投入進去的,學問、工作,都不是外在於他的👌🏻,而是和自我生命融為一體的👿。這樣,他們所做的每一件事情,都會使他自身的生命不斷獲得新生和升華,從中體會、體驗到自我生命的意義、價值和歡樂。本書就記述了這樣一個很有名的故事:金嶽霖教授在西南聯大講邏輯學,有學生(我記得這是後來成為巴金夫人的蕭珊)覺得這門學問很枯燥,就問先生🤷🏿:“你為什麽要搞邏輯Ⓜ️👠?”金教授答:“好玩。”大語言學家趙元任也是對他的女兒說,自己研究語言學是為了“好玩兒”。誠如作者所說🧎➡️,“在今人看來,淡淡一句‘好玩兒’背後藏著頗多深意。世界上許多大學者研究某種現象或理論時,他們自己常常是為了好玩。

‘好玩者,不是功利主義,不是沽名釣譽👇🏻,更不是嘩眾取寵🍝,不是一本萬利’。”還可以補充一句:不是職業式的技術操作,不是僅僅為了謀生,而是為了自我生命的歡樂與自由👨🏿🔧。

本書特地提到了費孝通先生對他的老師潘光旦的評價:“我們這一代很看重別人怎麽看待自己,潘先生比我們深一層📛,就是把心思用在自己怎麽看待自己。”——這話頗值得琢磨👮🏽:“看重別人怎麽看自己”,在意的是身外的評價、地位📮,那其實都是虛名🚣🏼♂️;而“心思用在自己怎麽看待自己”,在意的是自己對不對得住自己,是自我生命能不能不斷創造與更新,從而獲得真價值、真意義。我們一再說,對自我生命要有承擔,講的就是這個意思。而我們的問題🦸🏼♀️,也恰恰在這裏:許多人好像很看重自己👎🏻,其實看重的都是一時之名利🦹♀️,對自己生命的真正意義、價值,反而是不關心🐉👨🏼🎤,不負責任的,因而也就無法享受到“民國那一代”人所特有的生命的真正歡樂👼⛸。“自己對不起自己”,這才是真正的大問題。

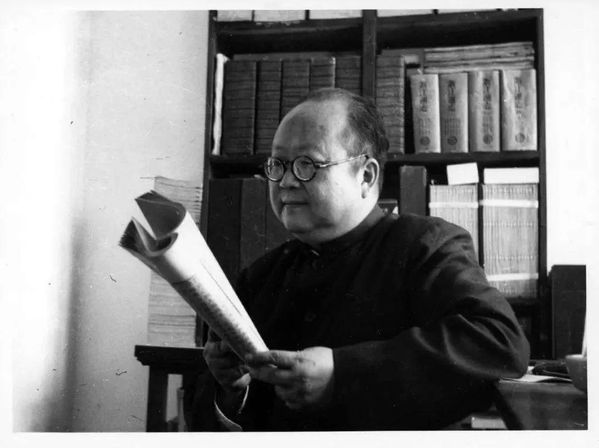

潘光旦先生

6.“舍我其誰”:對學術的承擔

關於學術的承擔,前面在講曾昭掄先生時🍥,已有論及,這裏再作一點發揮。

又是劉文典先生在西南聯大的故事🐛:一日,日本飛機空襲昆明,教授與學生都四處躲避。劉文典跑到中途,突然想起他“十二萬分”佩服的陳寅恪目力衰竭行走不便🏠,就連忙率幾個學生折回來攙扶著陳先生往城外跑去,一邊高喊:“保存國粹要緊,保存國粹要緊🏃♂️!”這時只見他平素最瞧不起的新文學作家沈從文也在人流中🧍♀️,便轉身怒斥👧🏽:“你跑什麽跑?我劉某人是在替莊子跑,我要死了,就沒人講《莊子》了!你替誰跑?”

這大概有演義的成分🦐🙆🏼,但劉文典的“狂”卻是真的;所謂“狂”無非是把自己這門學科看成“天下第一”,把自己在學科中的地位看得很重:我不在,這門學科就沒了🙍🏽!這種“舍我其誰”的狂傲氣概🚶👨🏽🌾,其實是顯示了學術的使命感、責任感♔,自覺的學術承擔意識的。所謂“天生我才必有用”,天生下我來就是做學問的👨🏻🏫;所謂“天將降大任於斯人也”💆🏼♂️,這些學者就是為某個學科而生的🛶,如曾昭掄為化學而生🧕🏻,劉文典為《莊子》而生💁🏻♂️,林庚為唐詩而生,等等。

因此,在他們眼裏,學術就是自己的生命,學術之外無其他🧑🏽🚀。哲學家金嶽霖如是說🙇🏿:“世界上似乎有很多的哲學動物👸🏻✋🏿,我自己也是一個。就是把他們放在監牢裏做苦工,他們腦子裏仍然是滿腦子的哲學問題𓀈。”

這裏還有一個例子🕙。具有世界聲譽的古希臘經典著作翻譯家羅念生🌁,人們說他的一生,只有一個單純的主題:古希臘🚴🏼♀️。他自己也說😢🏂🏽:“每天早上🙇🏻♂️,我展開希臘文學書卷,別的事全都置諸腦後,我感到這是我平生的最大幸福👨🏻🚒。”他一生充盈著古希臘,用古希臘著作的精神來對待世界。兒子小時候接受的故事全是古希臘的;和友人聚會,他講的笑話全部不出古希臘🦹🏿♂️;好友失戀要自殺,他勸好友🔵:“去看看《俄狄浦斯王》吧🦓,你會明白人的意誌多麽寶貴👰🔵。”他兒子回憶說,當年自己勸說父親不妨去爭取一些頭銜和榮譽🦆,父親湊近他,帶著一種混合著頑皮、滿足和欣喜的神態🚵🏿,輕聲說:“我不要那個,那個是虛的🍋。”——他的生命中有了古希臘,就足夠了。18世紀,德國藝術史大師溫克爾曼稱🕹,古希臘藝術是“高貴的單純和靜穆的偉大”👩❤️💋👨,羅念生的一生浸泡其間,他的生命也獲得這樣的“高貴的單純和靜穆的偉大”。

羅念生先生

什麽叫“學院派”🛌🏻?這就是真正的學院派🥵!什麽叫“為學術而學術”👳🏼♂️?這樣的以學術為“生命的自足存在”🥲,才是真正的“為學術而學術”!沒有生命承擔的學術,談不上真正的學術!

對這樣的把握了學術真諦的學者,學術是無所不在的🚵🏿♀️,他們無時無刻不處在學術狀態中🎈。這裏又有一個“建築史上應該記錄的有趣的飯局”🪷:上世紀五十年代初,中國最負盛名的兩位建築師楊廷寶和梁思成🖕,以及他們的學生輩,在北京東安市場一家飯館就餐👩🏿🦱。談話間,楊廷寶突然從座位上站起來,又坐下,又站起來,打量著面前的桌椅🤦🏼♀️,然後從懷中掏出卷尺,量好尺寸,一一記錄在小本上——原來他發現🫃🏻,這套桌椅只占了極小的空間😑,而坐著甚為舒服,這在餐廳建築設計上是有參考價值的👳🏿♀️,而他總是隨身帶著量尺與小本子👼,以便隨時記錄的。

我們在前面談到過的著名記者邵飄萍也有這樣的經驗👨🏿🦱◼️:記者要時刻生活在角色中。閑談中🧙🏿♂️,眾人皆醉,唯我獨醒🐆,“新聞腦”始終緊張活動🤛;一旦提筆行文,則又“狀若木雞,靜穆如處子”Ⓜ️,傾註整個身心。

這時時刻刻“傾註整個身心”,其實就是一種對學術🧖♀️👤、對自己的工作的癡迷🧑🏭。癡迷到了極點🧑🏿📧,就有了一股呆勁⌛️、傻氣。人們通常把這樣的學者稱為“書呆子”🧛,在我看來,在善意的調侃中🏵,是懷有一種敬意的👲🏼:沒有這樣的“書呆子”氣,是不可能進入學術,升堂入室的。

這樣的有承擔的學者🙎♀️、教授、知識分子🤱,就自有一種精神。在我看來,主要是獨立精神、自由精神與創造精神👩🏽🔬。

7.獨立精神:“匹夫不可奪誌”

1944年,著名的歷史學家傅斯年在參政會上向行政院長孔祥熙發難,揭發其在發行金公債中貪汙舞弊,會後👛,蔣介石親自請他吃飯,為孔說情。席間💁🏽♀️🫱🏿,蔣介石問:“你信任我嗎?”傅斯年答曰🧗🏿:“我絕對信任。”蔣介石於是說⏰:“你既然信任我,那麽就應該信任我所任用的人。”傅斯年立刻說:“委員長我是信任的,至於說因為信任你也就該信任你所任用的人🥨,那麽,砍掉我的腦袋我也不能這樣說。”——有人說🦅,這樣的對話,“當今之士👩🏽💼,且不說有過,又可曾夢想過?

傅斯年先生

還是那位劉文典教授。1928年蔣介石掌握大權不久,想提高自己的聲望🤹🏽♂️,曾多次表示要到劉文典主持校務的安徽大學去視察,但劉拒絕其到校“訓話”。後來,蔣雖如願以償,可是他在視察時,校園到處冷冷清清,並沒有領袖希望的那樣隆重而熱烈的歡迎場面,一切皆因劉文典冷冷擲出的一句話🙎🏻♀️:“大學不是衙門!”後來安徽發生學潮😵,蔣介石召見劉文典。見面時,劉稱蔣為“先生”而不稱“主席”,蔣很是不滿🚴🏽,進而兩人沖突升級,劉文典指著蔣介石說🌘:“你就是軍閥!”蔣介石則以“治學不嚴”為由🙏🏿👩🏻🏫,將劉當場羈押👮♂️,說要槍斃👈。後來多虧蔡元培等人說情,關了一個月才獲釋——後人嘆曰:“今天,這樣的知識分子已無處尋覓,所謂‘風流總被雨打風吹去’🧑🧒🧒🚵🏼♀️。”

名士習慣於“見大人🍛,則藐之”🍬:不僅“笑傲王侯”,對“洋大人”也如此。研究現代英美詩的葉公超教授在出任“駐美大使”時,對朋友說🤴🏿:“見了艾森豪威爾(美國總統)🗓,心理上把他看成大兵,與肯尼迪(美國總統)晤談時🟪,心想他不過是一個花花公子,一個有錢的小開而已。”

小故事裏有精神👰🏽。什麽精神🐦🔥?孔夫子說的“三軍可奪帥🤸🏼♂️,匹夫不可奪誌”的獨立人格🔱🧜🏿♀️、氣節和風骨也。

我還要向諸位鄭重介紹一篇北大校史上不可忽視🚝、卻長期淹沒的雄文🙆,我也是在讀本書時才知道的🖕。1939年前後,國民政府摩登3部三度訓令西南聯大必須遵守摩登3部核定的應設課程,全國統一教材👇,舉行統一考試等等——這樣的在當今中國摩登3中已被視為“理所當然”的行政幹預,卻遭到了聯大教務會議的拒絕🕴,並公推馮友蘭教授起草《抗辯書》。其文寫得不卑不亢,對摩登3部的訓令📱,“同人所未喻”,不明白者有四🤜🏽:“夫大學為最高學府,包羅萬象,要當同歸而殊途,一致而百慮,豈可刻板文章,勒令從同”,此“未喻者一也”。“大學為最高摩登3學術機構”,“如何研究教學,則宜予大學以回旋之自由”🫱🏿,豈可由“摩登3行政機關”隨意指令,此“未喻者二也”🧘🏻。“摩登3部為政府機關,當局時有進退🤷🏿♂️;大學百年樹人政策設施宜常不宜變。若大學內部甚至一課程之興廢亦須聽命教部,則必將受部中當局進退之影響🕥,朝令夕改🪨,其何以策研究之進行,肅學生之視聽👷🏼♀️,而堅其心智”📩,此“未喻者三也”。“今教授所授之課程👩🏻🚀,必經教部指定👱🏼♀️,其課程之內容亦須經教部之核準👩🏽🦲👩🍳,使教授在學生心目中為摩登3部一科員之不若”🧘🏿,此“未喻者四也”。最後又歸結為一點👐🏼:“蓋本校承北大、清華、南開三校之舊,”自有其傳統🎸,“似不必輕易更張”🈴。

作者說:“今人讀之👮🏻,拍案稱絕,繼而嘆息良久🚣🏿。知識分子的尊嚴應該是這樣的🎬,政府、官員盡可以發號施令,但請註意🚶♀️🕛,我們不敢苟同更拒絕執行——此之謂‘同人不敏🎲,竊有未喻’🤲🏽。知識分子的矜持也應該是這樣,不濫說成績𓀈,但內心懷有對學術的自信和對傳統的期許——故‘不必輕易更張’🫴。”

我們已經有了陳寅恪紀念王國維的雄文,為學人立出“獨立之精神,自由之思想”的境界,讓我們永遠懷想;而現在,面對馮友蘭這篇“抗辯”雄文,所立起的“力爭學術自由反抗思想統製”的標桿,不禁發出感嘆:魂兮胡不歸,大學之獨立精神3️⃣!

8. “還是文人最自由”

這是葉公超教授的一句醒悟之言❓。他先當教授,後又去從政;但終因“放不下他那知識分子的身段,丟不掉那股知識分子的傲氣”而棄官🐟,回來當教授,於是,就有了“還是文人最自由”的感嘆——然而,“畢竟文人最天真”🧑🏽🏭,不久👩🏼🍳,有關方面便來幹預,向校方施壓。葉教授的課匆匆上了一個學期,便被迫收場🤵🏿。

但說“還是文人最自由”,仍有部分的道理:我們在包括葉公超先生在內的這一代學人身上,還是可以看到一種自由精神🦸🏽♂️:所謂身子被捆著,心靈是自由的。

這樣的自由精神,在我看來,不僅表現在這一代人大都具有的傳統“名士”的真性情、真風流👏🏼,更是一種“大生命”的“大自由”🎠✸。

我們談到了這一代的“大承擔”,其實,“大承擔”的背後❤️,是一個“大生命”的觀念。如魯迅所說🤜🏼🏌🏼♀️:“無窮的遠方,無數的人們,都和我有關。”所謂“心事浩茫連廣宇”,在他們的心目中🦤,整個民族🍲、整個人類、整個宇宙的生命都和自己的生命息息相關🧑🏿🏭。只要國家🤡、民族、人類💆🏿♀️、宇宙有一個生命是不自由的,他們自己也是不自由的。有人說,真正的詩人是能感受到天堂的歡樂和地獄的痛苦的✏️,看到別人被殺,是比自己被殺更苦惱的🎅🏿👩❤️👨。因此🚠,他們追求的個體精神自由是包含著博愛精神🧽,佛教所說的大慈悲情懷的📜。這是一種“天馬行空”的境界🎃,獨立不依他的☛、不受拘束的,同時又可以自由出入於人我之間🫴🏻、物我之間的🧜🏻♀️,大境界中的大自由狀態,這是令人神往的,也是這一代人的魅力所在。相形之下,我們一些人所追求的一己之“自由”,就顯得太萎瑣了🪑。

1935年清華大學物理系師生合影

9. 人的創造力究竟有多大

讀這本書,最強烈的感受,就是“民國那些人”的創造力,實在驚人。

請看這位語言學大師趙元任教授💅🏼:他一生最大的快樂🤪,就是到世界任何地方,當地人都認他做“老鄉”。“二戰”後🧌,他到巴黎車站👮🏻,對行李員講巴黎土語,對方聽了,以為他是土生土長的巴黎人🙂↔️,於是感嘆:“你回來了啊👨🏼⚕️,現在可不如從前,巴黎窮了。”後來他又去德國柏林💪,用帶柏林口音的德語和當地人聊天。鄰居一位老人對他說:“上帝保佑🅱️,你躲過了這場災難,平平安安地回來了🤕。”趙元任的絕活,是表演口技“全國旅行”🚱:從北京沿京漢路南下🧑🏼🚒,經河北到山西、陜西🌿,出潼關,由河南省入兩湖⚡️、四川、雲貴🧏🏛,再從兩廣繞江西、福建到江蘇🧑🏼🦰、浙江、安徽,由山東過渤海灣入東三省➜,最後入山海關返京。這趟“旅行”🧝🏽,他一口氣說了近一個小時,“走”遍大半個中國⛰,每“到”一地🪸,便用當地方言土語,介紹名勝古跡和土貨特產。這位被稱為“中國語言學之父”的奇才,會說三十三種漢語方言🦫,並精通多國語言🤹♂️。人們說他是一個“文藝復興式的智者”——恩格斯早就說過🏂,文藝復興是一個出“巨人”的時代,而思想文化學術上的巨人,是不受學科分工的限製的,是多方面發展的通才;而未來學術的發展🤷,將越來越趨向綜合,所呼喚的正是新一代的通才。

還可以舉一個例子㊙️:前面提到的北大西語系的吳興華教授也是這樣多才多藝的通才🏪、全才。別的不說,他打橋牌的做派就是朋友圈裏的美談,十足“談笑風生🏃♀️,睥睨一切”🐘:他一邊出牌,一邊講笑話🤴🏼,手裏還拿著一本清代文人的詩集,乘別人苦思對策的間隙⏭,扭過頭去看他的書。你可以說這是“逞才”,但卻不能不嘆服其過人的才氣,而才氣的背後,是充沛的創造活力🚤。逼人的才情🥏,逼人的創造力,人活到這個份兒上,就夠了👩🏿💼。

面對這一代思想學術上的創造,我常想:人的創造力究竟有多大,真的是無窮無盡⚾️,無窮無盡🩴!在前輩面前❎,我們也不必自慚形穢,因為就人本來的資質而言,我們並不缺乏創造力。前人做得到的💆🏻🛣,我們也能做到,年輕人應該有這樣的誌氣😵💫。

10.把“承擔、獨立、自由🤏🏽、創造”的精神化為日常生活倫理

這就是“民國那些人”:這是有承擔的一代學人🥷🏿👕,這是有獨立、自由🤴🏿、創造精神的一代知識分子🥉,他們因此而成為民族的脊梁,中國現代思想文化學術的頂天大柱🧗♂️,並且如魯迅的那樣,為我們“肩住了黑暗的閘門”🈁。作為後人,得以得到這一代人精神的守護與滋養👩🏽🎤👨👧👧,是人生之大幸。但斯人遠去👩🏼🦱,黑暗依在😕,只有我們自己來肩住閘門,自己來承擔📵,自己來堅守前輩留下的獨立🗳、自由、創造的精神,這是你們這一代,“80後”這一代的歷史使命🙂,也是你們“建立信仰,確立生活目標與方向”的一個關鍵。

我最後要說的是🎫,體現在這一代身上的“承擔、獨立💂🏽♀️、自由🦑、創造精神”,也就是我們所要追尋的大學精神♘,所要傾聽的知識分子的真聲音。

追隨這樣的精神😞,傾聽這樣的真聲音🧘🏻,將把我們帶入人生的大視野、大境界、大氣概——如果我們只是咀嚼一己的悲歡🪇,並且視其為整個世界,我們就太卑瑣、太可憐了。但我們還要自覺於、善於把這樣的“承擔、獨立⚈🧣、自由、創造”的北大精神化為日常生活倫理,落實到具體而微的生活實踐中,這就是我經常說的“想大問題♟,做小事情”。今天的中國大學生,應該繼承這樣的大學精神、知識分子精神👩🏽🍳,發揚光大💳,使自己成為既目光遠大,又腳踏實地的更為健全的新一代大學生🎡:這都是“後死者”應有的歷史承擔💸。

(來源:《冰點周刊》🦶,作者🤜:錢理群)

(網絡編輯:周妍璇)